骨董通りは古美術から靴そして眼鏡へ 遂に拡幅計画本格始動!

「骨董通り」とは国道246号線(青山通り)の青山5丁目交差点から、六本木通りの高樹町交差点を結ぶ通りの通称である。住所的には港区南青山5丁目から6丁目に至る全長830mの一本道が「骨董通り」である。かつて「南町通り」または「高樹町通り」が正式名称であったが、今は通称「骨董通り」として知られている。「アンチーク通り」と呼ばれることもある。

かつて六本木と渋谷を結ぶ都電が走る主要路だった。根津美術館に近いこともあり、多くの古美術商が集まっていたが、その中の一人で、鑑定団に出演している中島誠之助氏が、「からくさ」という骨董店を開き、1980年代に「骨董通り」と名付けたのが始まりとされる。また、通りの中ほど、青山通りから進むと南青山6丁目交差点の手前にそれとは気が付かないが、スクランブル交差点もある。昨今は古美術商の数も大幅に減り、通りの名称とのミスマッチ感は否めない。一時古着屋や高級チョコ店などが目立つ時期があったが、2010年以降靴店と眼鏡・サングラス店が増え、通りの中ほどから南青山6丁目の交差点にかけて軒を連ねている。

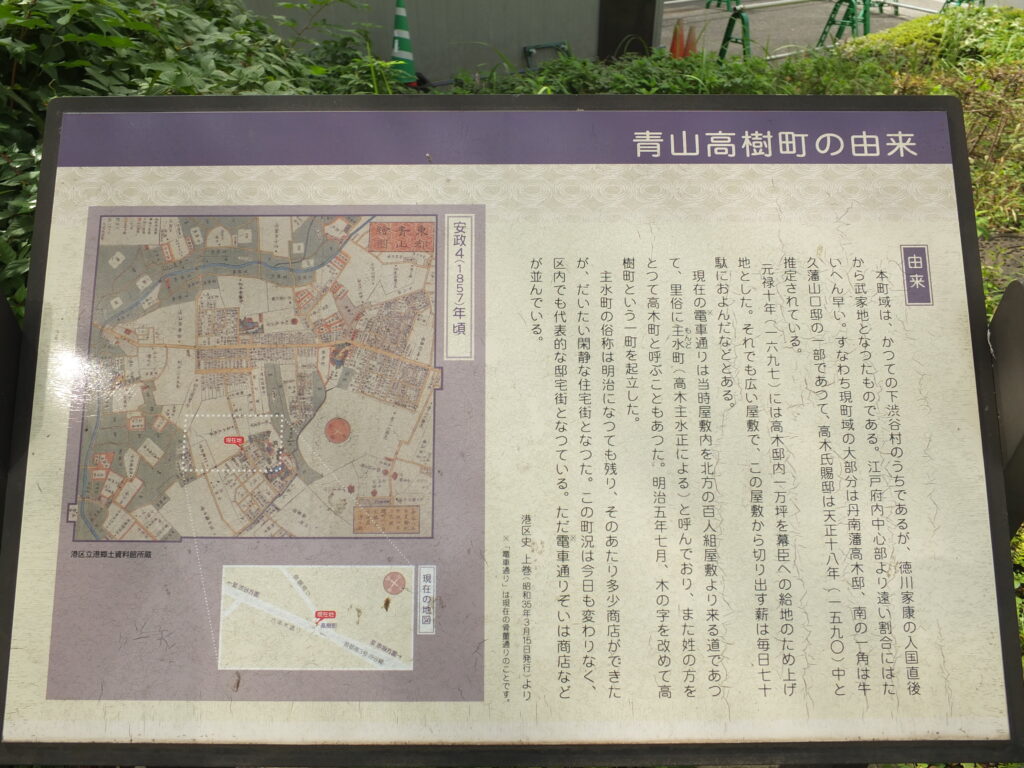

青山高樹町の由来は徳川家臣 高木邸

江戸時代の古地図を見ると、旧河内の国、丹南藩(現在の大阪府松原市)高木主水正(たかぎもんどのかみ:一万石)の江戸下屋敷内(現在の南青山5丁目・6丁目周辺一帯)を貫いた通りであることが分かる。初代高木正次(1630年没)は徳川の家臣で、大坂夏の陣では大坂に出陣して戦功を挙げた武将・大名である。江戸時代にこの地域は「高木町」又は「主水丁(もんどちょう)」(高木氏は代々主水正)の里俗称で呼ばれていた。明治5年7月に「木」の字を改め「高樹町」とした。「高樹町」は今では、交差点名と首都高速「高樹町ランプ」にその名を残すのみとなっている。高木家は代々続き、明治維新後は子爵となった。14代当主 高木正得(子爵、貴族院議員)の次女である高木百合子様(1923年生~)は、高樹町の高木子爵邸で生まれ、三笠宮崇仁親王の妃として嫁いでいる。

因みに、「青山」の地名は、徳川家康の譜代の重臣、青山忠成が屋敷地(青山家の屋敷跡は現在の青山墓地)として拝領したことに始まる。それ故、明治初期まで当地は「青山」と呼ばれたが、明治以降「青山通り」の北側を青山北町、南側を青山南町と呼ぶようになった。これが、やがて今日の北青山、南青山の地名となる。

南青山 骨董通りの名付け親

「骨董通り」の名付け親は、古美術商でエッセイストの中島誠之助氏である。あの「開運!なんでも鑑定団」(テレビ東京)の鑑定士として知られた人物である。骨董店が軒を連ねていた南青山に、1976年「からくさ」の屋号で古伊万里専門店を出店(2000年撤退)。1980年代初めに骨董店のPRを兼ねて、中島氏は青山5丁目交差点から六本木通り高樹町交差点に至る一本道を「骨董通り」と名付けた。その後、『南青山骨董通り』(歌/真咲みどり)の作詞や自身のエッセイで紹介するなど、「骨董通り」の名称普及に務めたこともあり、1980年代後半ファッション誌や情報誌で「骨董通り」が取り上げられることが増え、徐々に認知が広がり定着していった。

1950年代半ば南青山5~6丁目に多くの骨董店が集まったのは、近くに東洋古美術を展示する「根津美術館」や生け花の小原流会館があったためである。根津美術館には“鉄道王”の異名を持つ東武鉄道の創始者である根津嘉一郎氏が収集した東洋古美術品を中心に所蔵されている。根津美術館は、根津氏の旧邸を開放して1940年に創設、1941年に開館した。1945年の大空襲で、施設の大部分を焼失するが、1954年に美術館本館が再建される。骨董店が集まり始めたのはこの頃である。初代館長の根津嘉一郎氏が自らを「青山」と号する茶人であったことから、所蔵品には、茶の湯道具と仏教美術に優れた作品が多い。また、広大な日本式庭園には茶室が点在し、茶会も頻繁に開かれていた。根津美術館はその後、1964年の増築、2009年の本格的な増改築(隈研吾氏の設計)により、今日の姿になる。

1950年代、根津美術館の正門は高樹町交差点近骨董通り沿いにあった(今でも同じ場所に門はあるが、人の出入りはほとんどない)。そのため、根津美術館を訪れる茶人や趣味人が通りを頻繁に行き来したため、しだいに彼らを相手に器や茶道具、掛け軸などを扱う骨董店が増えていった。1976年、前出の中島誠之助氏が「からくさ」を出店し、骨董通りの知名度上昇。“骨董通りの骨董店”というブランドが生まれたことにより、1970年代末に再び骨董店が増加したのである。

南青山 骨董通りの昨今

1950年代後半に60~70店もあった骨董店は激減し、正確な数はわからないが、20店を下回っていると思われる。骨董店が減少した理由は、骨董店の世代交代に伴う継承者がいなかったこと。また、バブル期の地価高騰により家賃が高騰したことなど様々な理由が考えられる。やはり、小資本の個人事業主である骨董店にとっては、バブル期の1980年代末から1990年代にかけての家賃の高騰が致命傷になったのではないだろうか。

その後、リサイクルショップやレストランの出店ブームがあったが、ブームが去ると空き店舗はコンビニに姿を変えていった。美容室は相変わらず多いが、最近目立つのは靴屋である。南青山6丁目交差点を中心に集結している。また、眼鏡やサングラスを扱う店舗も増えており、骨董店や古美術商の存在感は、ますます希薄になっている。通りの通称と実態の乖離が増すに連れある種のノスタルジーが生まれ、逆にその存在感が強まっているような感じがする

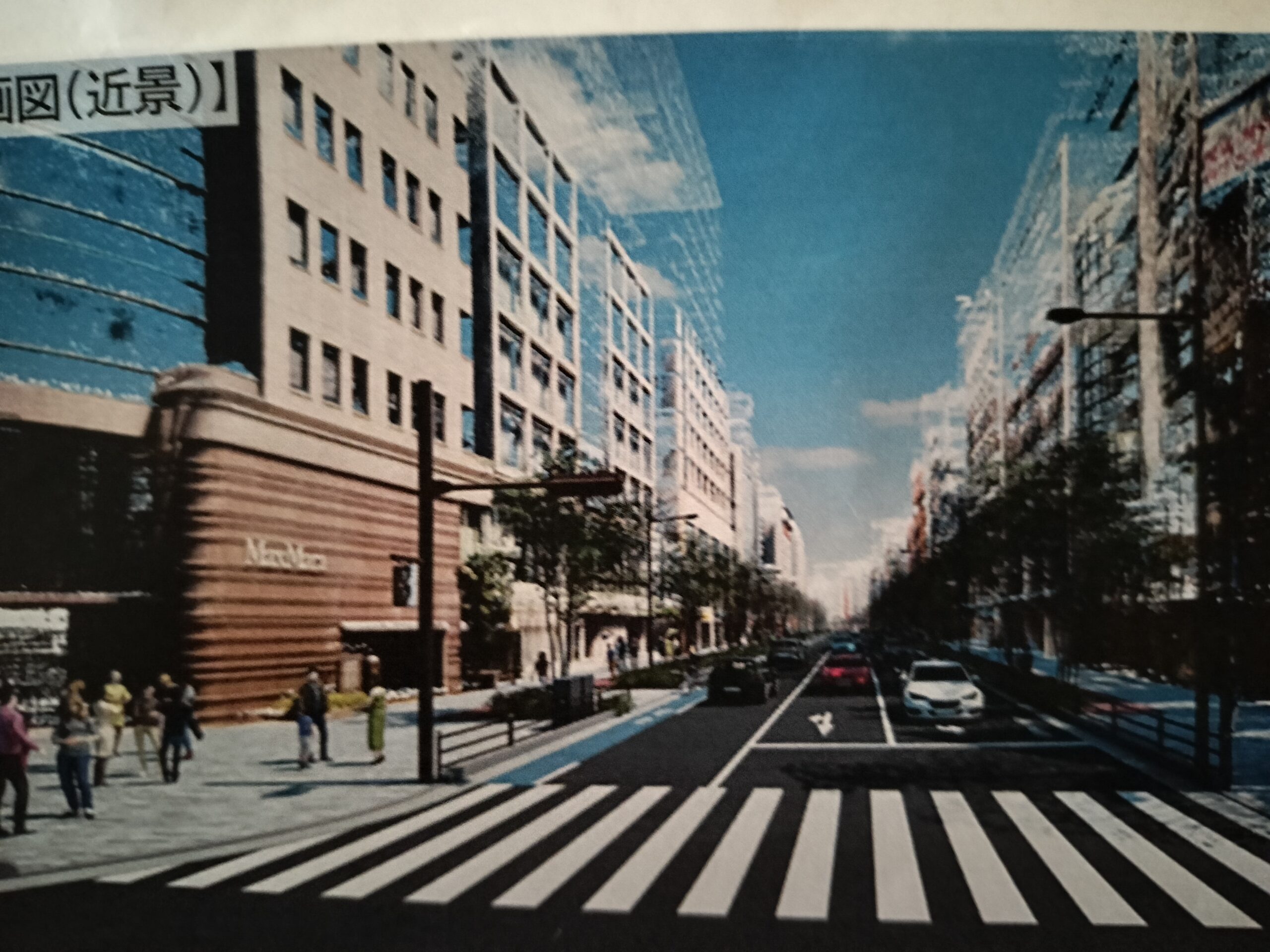

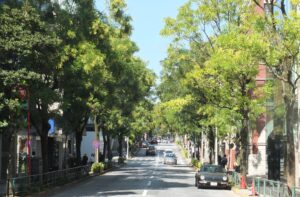

南青山 骨董通りには道路の拡幅計画がある

骨董通りは、港区が管理する区道(特別区道第1108号線、幅員16.5m))である。昭和39年(1964年)に幅25mに道路幅を広げる拡張計画が決まった。第一回東京オリンピックの前年、半世紀以上前のことである。通りに面した建物が約3メートルのセットバックを義務付けられているのはそのためだ。大半の店舗が、セットバック部分に建つ2~3階建ての建物(拡張時取り壊される)に入っている。この種のビルはその外観から「長靴ビル」と言われるらしい。拡幅計画があるためか、電柱の地中化は手つかず状態である。また、沿道の緑樹もなく歩道も狭いため、通りの景観は雑然としており、「骨董通り」というロマンチックな通称とミスマッチを起こしている。お隣の「みゆき通り」や「美術館通り」(いづれも都道、電柱の地中化実施済み)のような洗練された趣は感じられないのは残念である。南青山五丁目交差点から美術館通りと交わる南青山六丁目交差点までの区間については、港区の優先整備路線に指定されているそうである。一刻も早く着工してほしいものである。

変貌する「骨董通り」は、どこへ向かうのか。骨董店が少なくなっているものの、独自の佇まいは他の街にはない文化的な匂いを放っている。とはいえ、このままの状態では通りとして、街として新しい価値を生み続けるのは難しと思う。そろそろ限界ではないだろうか。更なる飛躍のトリガーとして道路の拡幅の早期実施に期待したい。拡幅により既存店舗は一掃され、ほぼすべてが新しい店舗に生まれ変わるはずである。ゆったりと歩ける広い歩道、街路樹が茂り電柱のない美しい景観が生まれ、それに伴い新たな発展がスタートするのは間違いないと思う。そういう日が来るのを心待ちにしているのは私だけではないと思う。

2025年8月29日(金) 港区主催の事業説明会で拡幅工事計画が始動する旨説明がありました。概要については以下の投稿をご覧ください。