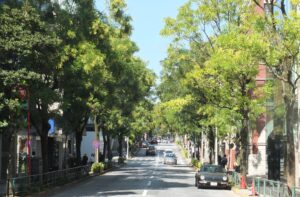

青山通り沿いのPASONAビル(旧エイベックスビル)の脇を入ると、南青山3丁目の中心部に向かって真っすぐ伸びる一本の細い道がある。この道が「長者丸通り」である。庶民的な風情のごく普通の小道だが、思いのほか距離は長い。最終的に右に曲がりながら急な坂道を下り、青山橋の下をくぐり抜けてから「青山庚申塚」(江戸時代の道しるべ)周辺に至る。「長者丸通り」の名前の由来も含め、この通りにまつわる伝説の一端をご紹介しよう。

話は鎌倉・室町の時代に遡る。歴史資料によると現在の西麻布周辺は広大な入り江になっており「白金長者」や「黄金長者(澁谷長者)」が勢力を持っていたという。 その「黄金長者(澁谷長者)」の住んだ現在の南青山3、4丁目付近から入り江(西麻布周辺)を結ぶ当時のメイン・ストリートが「長者丸通り」である。

船光稲荷神社 この辺まで海が迫っていたのか?

通りを200メートルほど進むと左手に赤い鳥居が目を引く小さな神社が見えてくる。「船光(ふなみつ)稲荷神社」である。この地域は高台なのになぜか名前に「船」の文字が冠されている。青山三丁目・四丁目商店会のホームページに「船光稲荷神社」の由来についての説明があったので以下引用させていただきたい。

========================================

創立された確かな年暦は不明のようですが、残されたわずかな資料によると、おそらく寛延か宝暦あたりに創建されたようです。当時、この付近に住居していた渋谷長者が勧請し、一族の厚い崇敬によって繁盛を極めたそうで、渋谷長者歿落後は、里人の守護神として信仰され、長者丸稲荷ともよばれたようです。船光は、もとは船充とかき、このあたりに流れていた瀧川に縁ある名だそうです。船光稲荷神社にまつわる、ひとつの伝説がのこされています。

伝説によると、この付近は広大な入海で、長者丸という千石船の船着き場でありました。あるとき、長者丸が暴風雨に遭い、まさに沈没の寸前に、社殿より五色の御光が射し、その御加護により難を救われたそうです。それ以来、船乗りの信仰厚く、里人達の尊崇により賑わい、後に地名も長者丸と称すようになったようです。ただ長者丸という地名が、千石船の名からか、渋谷長者からのものなのかは、分からないようです。

船光稲荷神社由緒書より

========================================

創建時期は、1200年前との説や上記のように江戸の寛延か宝暦あたりとの説もあり確かな年歴は不詳である。内陸かつ高台(現在は海抜32m)であるこの場所まで、創建当時海が迫っていたとなると、相当大昔の出来事となる。とはいえ、この通りの終点が笄川(現在は暗渠)周辺であったことから、水に関係した場所であったことは間違いないであろう。

黄金長者・白金長者伝説

また、「長者丸」についてはお姫様が登場する伝説がある。鎌倉から室町時代にかけての頃、黄金長者(渋谷長者、幼名は代々金王丸という)のお姫さまと白金長者の長男である銀王丸が笄橋で逢引をした、と「故郷帰の江戸咄」(1687年)という書籍に記されている。

白金(白銀とも書く)長者の屋敷は白銀村(現在の白金台)にあり、国立科学博物館附属自然教育園には館跡と思われる土塁が残っている。白金長者(柳下氏という)は江戸時代には元和年間に白金村の名主となって幕末まで栄えた。一方、黄金長者の屋敷は、長者丸通り近辺にあったという。長者丸通りは最終的に姫下坂(ひめおりざか)を下り現在の青山橋の下に至る。ここはかつて『笄川』による沢地で坂が急な上に足場が悪かったため、黄金長者の姫様はこの坂のあたりで駕籠を下りて徒歩で逢引の場所笄橋に向かった、という記述が「古郷帰江戸咄一」にある。姫様は、姫下坂の下(現・青山橋のたもと)から笄橋(現・西麻布交差点付近)まで川沿いの道を会いたい一心で足早に歩いて向かったに違いない。(なお、姫下坂の場所については、根津美術館脇の坂道であるとの説もある。)のちに白金長者の長男銀王丸は、家督を弟に譲り黄金長者の婿となり、名を金王丸に改めて幸せに暮らしたという。

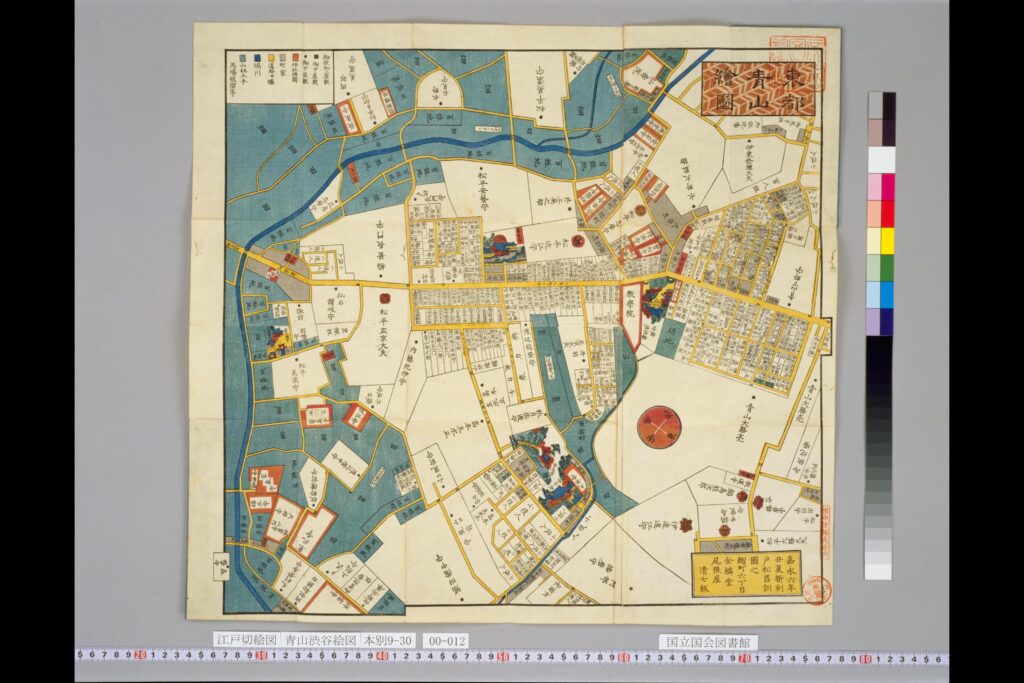

何の変哲もない裏通りなのに、いにしえに、このようなロマンチックなストーリーが展開されたであろうこと自体驚きである。江戸時代末期の古地図を見ると、該当する地域に「此辺長者ヶ丸」という記述や、「長者丸通り」であろう道や笄川がしっかりと描かれており、にわかにこのストーリーが現実味を帯びてくるのである。残念ながら、古地図に船光稲荷神社の記載は見つからなかった。個人宅の敷地の一部という扱いになっていたのだろうか。